◎12月定期公演の演目は、筆者も大分馴染んできました「翁」「先舞」「武士舞」。番楽を演ずる際に最初の出し物と言われる演目の競演となりました。とは言うものの、三種町の中館番楽は阿仁町の根子番楽の系統であり、また、湯沢市役内番楽は秋田山形宮城3件に跨がる神室連峰の修験者が伝えたと言われています。にかほ市の横岡番楽は江戸時代に本海獅子舞番楽から伝授されたとのことで、それぞれの持ち味を鑑賞出来る興味深い公演となりました。

◎トップバッターは鳥海山日立舞・横岡番楽の皆さんです。現在19演目が伝承されており、番楽から始めて最後は空臼からみで終える事が決まっているとのことです。

◎観て下さい熊谷次郎のこの跳躍!・・・本海行人が戦いのエネルギーをこんな風に表したんですね~。疫病や災害に苦しむ人々には大きな救いであり、勇気と元気をもらった事でしょう。終戦後の消滅の危機を有志の力で乗り越え、今こうして受け継がれていることに頭の下がる思いです。

◎そして打って変わって「さかさま番楽」のユニークさは、本海行人がこんな振付もしたなんて『どんだけエンターティナ-?!』です。実際このような道化舞は思った以上に難しいものです。『ばんば舞』『こっから舞』などの腰使いも「しょっしい!」なんて言ってられません。演者さんのこの「うっふん」な雰囲気、腰くねっ、それからちょいと~、そして最後『どやーっ?!』(^0^;) 楽しませていただきました。

◎亀田大神楽の皆さんです。こちらの神楽はその昔、地元の京極さんという方がお伊勢参りの際に習得し伝えたものだそうです。数百年前の人の往来が思った以上に広範囲なことは興味深く、庶民もけっこう遠出(?)してたんだな~と。 初めに御獅子様が出てきたとき、9月ご出演の「潟保八幡神社神楽」を思い出しました。やはりお伊勢参りがご縁となっておりましたので、18世紀はお伊勢さんブームだったのかもしれません。最後にこの立派な御獅子様が会場をまわって、お客様をお祓いしていただきました。大変ありがとうございました。

◎亀田大神楽の皆さんです。こちらの神楽はその昔、地元の京極さんという方がお伊勢参りの際に習得し伝えたものだそうです。数百年前の人の往来が思った以上に広範囲なことは興味深く、庶民もけっこう遠出(?)してたんだな~と。 初めに御獅子様が出てきたとき、9月ご出演の「潟保八幡神社神楽」を思い出しました。やはりお伊勢参りがご縁となっておりましたので、18世紀はお伊勢さんブームだったのかもしれません。最後にこの立派な御獅子様が会場をまわって、お客様をお祓いしていただきました。大変ありがとうございました。

◎舞台最後は能代から「鰄渕(かいらげぶち)番楽」の皆さんです。演目は露払いに始まり恵比寿で終わるという一連の流れのようです。こちらは平家一門の家臣によって伝えられたとされております。勇壮な動作が多く武士からの伝承であれば女舞がない事も合点のいくお話ですね。舞手の方はお若い方なのでしょうか、「荒面」の動作もキビキビと小気味よく、しかしながら「翁」は腰を曲げしっかりとその味を出しておりました。

◎荒面~お囃子に集中し、息を整えています。  ◎ウコン染めでしょうか、鮮やかな黄色に松と若者が映えます。

◎ウコン染めでしょうか、鮮やかな黄色に松と若者が映えます。

◎ 翁の威厳もたっぷりと。

◎そして最後に見応えある『恵比寿」の登場。ここから客席は海原と化し、鯛釣りの餌が(おさかなたち)のところに、ばーっとまかれ(おさかなたち)も大喜び(*^o^*)。釣り糸の駆け引きに勝って釣り上げた大物に、恵比寿様も海のおさかなたちもやんややんやの大歓声!!

めで鯛し! めで鯛し!・・・

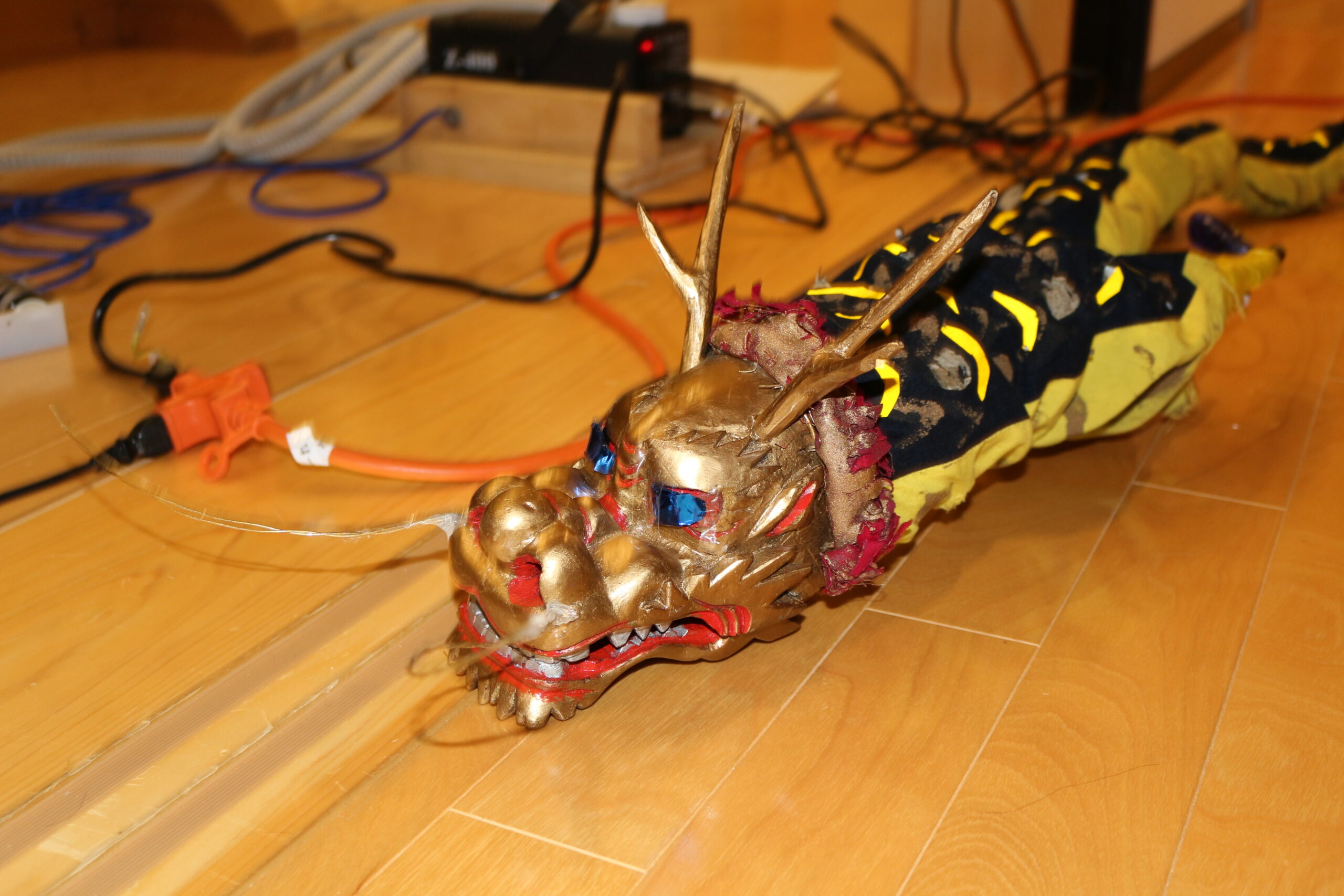

◎こちらは舞台裏で待機中の俳優さん。久々に浦島さんを乗せるのか、亀さんは深呼吸をしています。一方山伏との格闘に備え、気合い充分の龍さん、さあ出番間近ですよ!

◎役内番楽の鐘巻~恋しい方を偲び美しいたたずまいの娘さんが、激しい情念に龍と化し山伏に襲いかかります。

◎中館番楽のえびす舞~趣向を凝らした登場にお客様も大喜び~スタッフの皆様大変ありがとうございました。

本日も多数のお客様においでいただき、心より御礼申し上げます。大変ありがとうございました。

※お客様には会場準備の都合上、事前にご予約いただけますようお願いしておりますが、予備のお席も若干数ご用意しております。当日ご都合よろしければ、是非公演鑑賞にお越し下さいますようお待ちいたしております。